前言:運動科技從實驗室走入日常生活

由近年的國際學術研討會的儀器設備展示,可看到運動科學儀器的發展與趨勢演進,以往那些僅存在於實驗室的精密設備,正逐步走向更貼近真實環境的應用,從傳統固定式的裝置轉向穿戴式系統、從依賴反光記號的有標記技術轉向無標記動作捕捉,同時人工智慧的引入讓生物力學分析變得更快速、更個人化,技術主題明顯地從「如何更精準地量測」,延伸到了「如何更方便地量測」以及「如何更智慧地解讀」,也就是說,精度仍然重要,但便利性和智慧化成了目前的關鍵字,各種新技術的發表,預示著運動科學工具正變得更智慧、便利,也更「接地氣」,本文將介紹近年來幾項關鍵的運動科學儀器創新趨勢,讓您了解這股新潮流如何逐步讓運動科學儀器從實驗室走向真實世界,無論是在球場、健身房還是家裡,人人都能使用這些裝置了解自己的動作。

無標記動作捕捉:揮別繁瑣設備,自然記錄每個動作

想像一下,只要在一般環境中走上幾步路,就能完成動作數據採集,不需要在身上貼滿反光球或穿緊身感測衣,只用幾台攝影機和電腦就能「看見」你的骨骼動作。這聽起來像科幻,但無標記動作捕捉 (markerless motion capture) 正在實現這一點,無標記動作捕捉不需要受試者配戴任何標記物,就能透過多攝影機的影片來取得運動數據,傳統上像 Vicon 這類光學動作捕捉系統需要選手全身貼滿小反光球,再用多台高速攝影機在實驗室裡捕捉,如今新一代系統利用電腦視覺和深度學習等 AI 技術,即使用普通相機也能精準地重建人體動作,例如,加拿大新創 Theia Markerless 開發的系統運用深度學習模型來追蹤超過百餘個人體關鍵點,效果已接近傳統實驗室等級,更令人驚豔的是,減少了收集與處理資料的時間,大幅加快了動作分析流程,也就是說,過去可能得花上數小時才能完成的採集與分析工作,如今幾十分鐘就可搞定,無標記技術的最大優點就在「便利」與「自然」,受試者只需在鏡頭前自然地跑跳動作,不受設備拘束,系統即可在幾分鐘內算出關節角度、速度等運動學資訊,教練甚至可以帶著攝影裝置直接到球場或戶外,捕捉運動員在實戰情境中的動作,不再侷限於實驗室環境,無標記動作捕捉不僅讓專家能在真實世界中獲得擬真的數據,也降低了技術門檻,讓一般人也有機會在日常訓練中運用這項科技。

另外,除了商業系統,學術界也在推動低成本的無標記動作捕捉方案,例如 2023 年史丹福大學的研究團隊發布了OpenCap開源平台,只需兩支同步錄影的智慧型手機,就能完成三維人體動作分析,幾分鐘內產出關節角度、速度等資訊,這樣的工具成本不到傳統實驗室系統的1%,卻將計算步態分析的時間從過去的數天縮短到幾分鐘,「用手機就能做運動分析」的時代正快速逼近!而市場上老字號的廠商也不甘落後:Vicon 近年來投入大量研發,終於在 2023 年展示了整合機器學習的無標記動作捕捉原型,Vicon 執行長甚至形容這標誌著動作捕捉邁入新紀元,未來捕捉動作時不需標記仍可保持業界頂尖的精度,如今連光學動作捕捉龍頭都擁抱AI技術,可見無標記動作捕捉已成為不可擋的趨勢。

穿戴式感測器:隨時隨地監測身體訊號的小幫手

走進運動場或健身房,我們經常會看到運動員身上貼著小巧的感測器或穿戴特殊裝置,這就是穿戴式感測器在默默發揮功能的證據。這類設備種類繁多,包括能感知肢體運動的慣性感測器 (IMU)、量測肌肉電活動的肌電感測器 (EMG)、記錄足底壓力的智能鞋墊等等。它們可以貼附或佩戴在身體不同部位,即時記錄動作軌跡和生理訊號,美國 Noraxon 公司推出的 Ultium 系列系統就是一個範例,它將 IMU 慣性感測器與無線肌電感測結合成一套「隨身實驗室」套件,讓使用者得以在幾乎任何地方捕捉高品質的動作與生理數據,不像傳統光學攝影系統受限於實驗室空間,運動員可以穿戴這些無線感測器在球場、田徑場、甚至戶外進行訓練,系統會將他們的動作即時轉換成骨架動畫和數據圖表,提供即時回饋,這意味著教練或運科專家當場就能在平板電腦或筆電螢幕上看到運動員的關節動作軌跡、肌肉出力時序等資訊,立即指出姿勢問題並調整訓練,提高效率。

穿戴式感測技術的應用範圍非常廣泛,荷蘭 Xsens 公司推出的慣性動作捕捉服裝,將微型傳感器縫進貼身彈性衣內,運動員穿上後幾乎沒有束縛感,激烈跑跳翻滾都不受影響;同樣地,在肌肉監測方面,美國 Delsys 和義大利 Cometa 等公司提供的無線肌電感測貼片,只要貼在皮膚上就能量測目標肌肉的用力程度與時機。當這些數據與同步的動作資訊結合,就能判斷動作是否使用正確的肌群,例如若發現某位選手肌肉出力順序異常,可能需要透過訓練來優化動作,穿戴式感測器的價值正是在於把隱藏在皮膚下的生理訊號結合動作訊號,並讓運動科學真正走出實驗室,從跑者的步態分析、投手的投球動作,到一般人健身時的姿勢調整,現在都可以透過這些輕便的裝置取得科學依據進行優化。

AI 輔助生物力學分析:智慧數據教練找出潛在問題

大量的動作數據收集之後,下一步就是如何轉化為有意義的資訊,而現在人工智慧 (AI) 正成為運動科學分析的大功臣,好比身旁多了一位無形的「數據教練」,以往生物力學專家需要花許多時間肉眼反覆觀看影片、計算關節角度或分析結果,如今透過機器學習演算法,電腦可以協助完成許多繁瑣的分析工作,甚至發現人眼難以察覺的細節與模式,例如,AI 模型能從穿戴感測器或動作捕捉的大量資料中自動辨識出異常動作模式,如果一名跑者每次左腳落地時膝蓋角度總是偏大,AI 可以偵測到這種不對稱並提示教練注意,因為這種動作可能潛藏膝關節受傷風險,事實上,AI 在運動傷害預防上的應用正快速發展,透過讓電腦學習大量運動員受傷前的動作特徵,不久的將來有望在傷害發生前就發出預警信號;除了預防傷害,AI 對提升運動表現也很有幫助,它能精細分析運動員的技術動作並給出量化評價,例如高爾夫球揮桿軌跡是否穩定,基於這些分析,AI 還可以進一步客製化訓練計畫,針對每個人的弱點與優勢,調整訓練內容和強度,這彷彿替每位選手配備了一名隨身的數據訓練師,量身打造最適合的進步路徑。

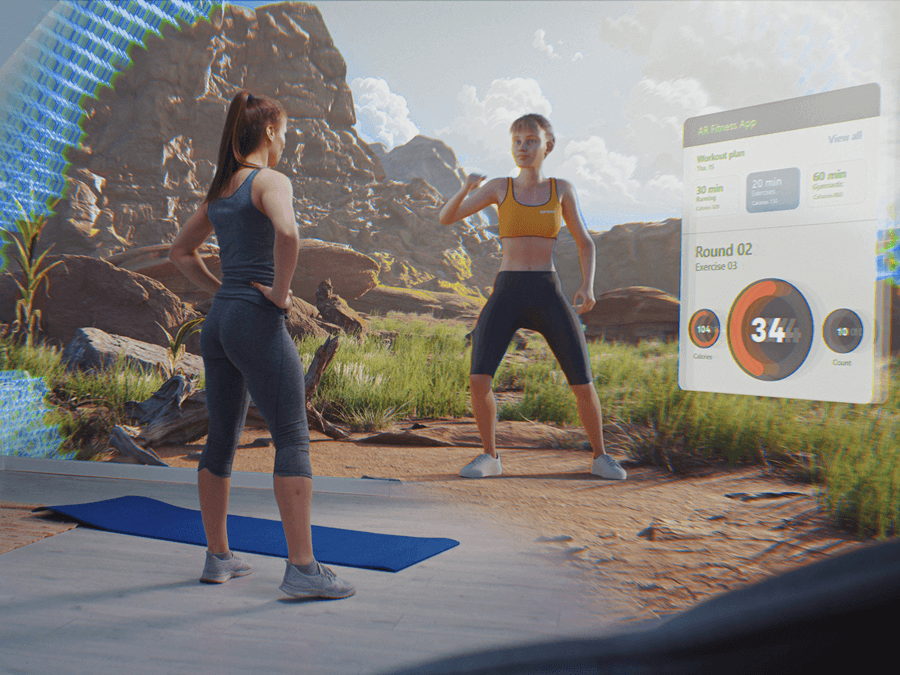

目前,多家運科儀器公司都把 AI 技術融合進自家產品中。前述 Theia Markerless 的系統本身就靠深度學習模型來重建人體動作;新創公司如 RayKnot.ai 則強調他們的臨床級無標記動作捕捉平台能自動算出生物力學指標並快速生成專業報告,就連業界老將 Vicon 也在最新軟體中加入機器學習功能,讓部分分析流程自動化,重點是,AI 讓運動科學分析變得更快也更聰明!電腦可以同步處理多組感測資料,即時給出結果,教練和運科人員據此能更有效地做決策,對運動員而言,這代表訓練調整能更精準地切合個人需求,對傷後復健者而言,AI 可以監控每次動作的復原品質,即時提醒需要注意的細節,在 AI 的助攻下,我們離「即時、精準、個人化」的運動指導又更近一步,值得注意的是,這一波 AI 風潮不僅存在於生物力學領域,更是運動科技產業的大趨勢,AI 驅動的即時動作分析和預測模型正在徹底改變選手的訓練方法與安全防護措施,而智慧穿戴裝置提供的即時回饋也已成為個人化健身和健康管理的核心。

結語:科技讓運動科學融入你我的生活

過去,精密的運動科學儀器似乎只屬於實驗室和頂尖運動隊伍,但透過上述的無標記動作捕捉、穿戴感測和AI 分析等趨勢,我們正見證運動科學逐漸融入日常訓練與健康生活,這些技術背後的公司,從 Vicon、Noraxon 這樣的業界老將到 Theia、RayKnot 這樣的新創先鋒,共同推動著一場「用科技看懂身體運動」的革命,這意味著未來我們可以更科學地訓練,透過攝影機和感測器即時掌握自己的動作細節,讓 AI 幫忙找出改進空間,並用數據驗證訓練效果或提早預防傷害發生,運動科學的新式工具正變得更精準、更方便也更貼近一般人,也改變了一般大眾了解人體運動的方式,讓更多人能享受到科學化訓練與健康運動的好處,隨著未來科技的發展,這股結合運動與科技的浪潮勢必持續蓬勃,為運動表現提升和傷害防護開啟嶄新的可能性。

加入會員看更多